Grazie all'acquisizione della tabula patronatus,

documento epigrafico redatto nell'anno 383 d.C. per conto dei Cluvienses Carricini, è stata identificata il

12 Dicembre del 1966,

la città sannitica di Cluviae nella località chiamata Piano Laroma, che era però all'epoca conosciuta come

Pagus Urbanus

In quel

periodo, l'attività edilizia era regolata da un semplice Piano di

Fabbricazione, questo fino alla metà degli anni '80, quando finalmente con

l'adozione del primo PRG, la zona delimitata dalla Soprintendenza nel 1977 sulla mappa catastale

(clicca), viene recepita dal nuovo strumento urbanistico.

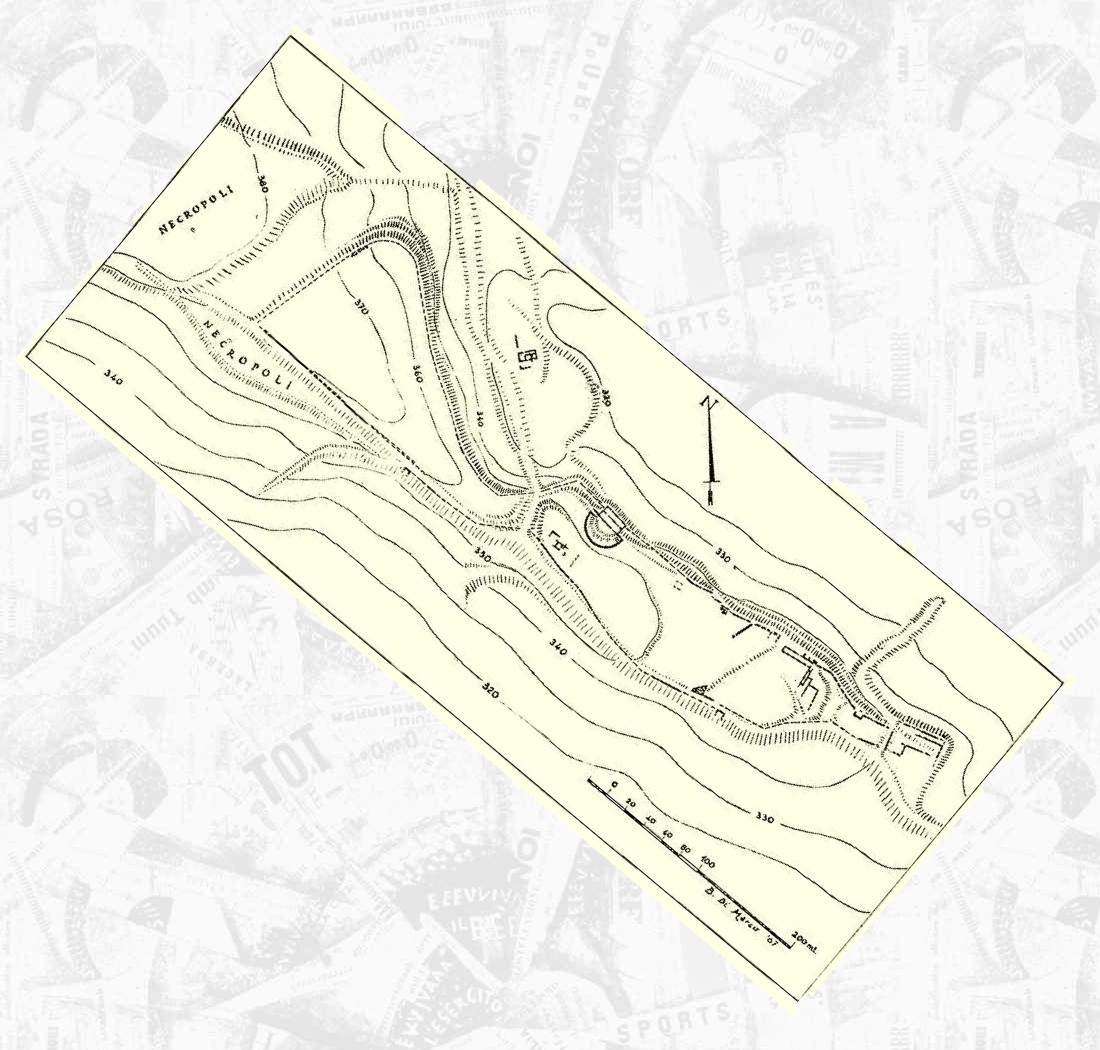

Come si

evince dalla foto aerea inserita, il territorio, negli anni successivi

alla identificazione dell'antica città, ha comunque subito

trasformazioni derivanti da un'attività edilizia non (o poco) controllata e, dopo

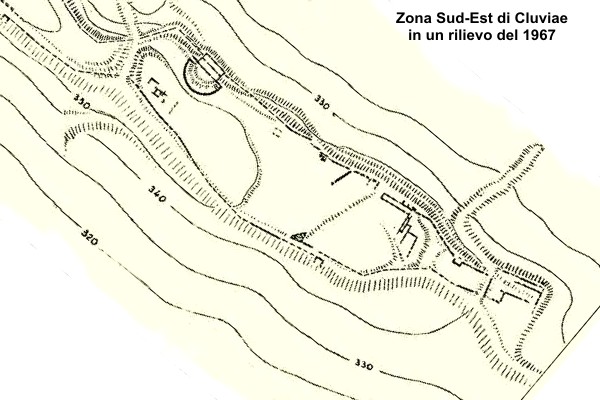

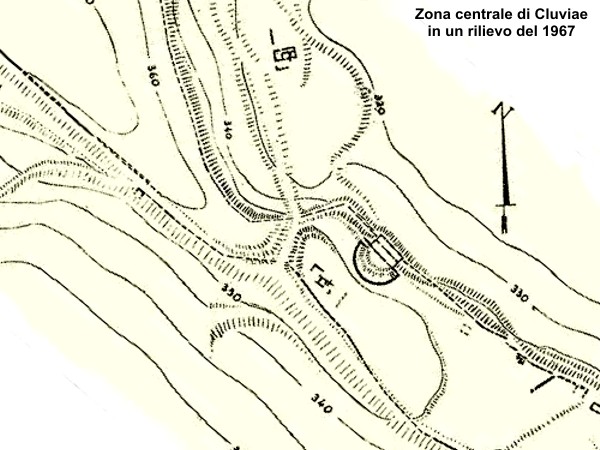

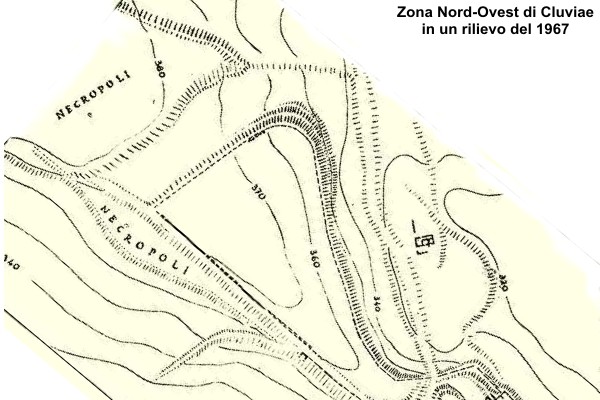

ben 42 anni, si riscontrano carenze anche nell'ultimo PRG (leggi),

in quanto, le zone edificabili intorno all'area archeologica, dove,

secondo il rilievo del '67 redatto dalla Soprintendenza di Chieti,

si estendono le necropoli, non sono salvaguardate dai nuovi

insediamenti. Sottoporre a tutela tramite strumento urbanistico Comunale,

anche la fascia limitrofa della zona archeologica, non significa vietare

qualsiasi attività edilizia, ma dare la possibilità al Comune di

vigilare e controllarla meglio durante gli scavi di sbancamento (che

potrebbero riportare alla luce antiche tombe) e, soprattutto, dare la

possibilità di regolamentarla con norme specifiche inerenti la

tipologia costruttiva e l'uso dei materiali, poichè, quelle

generiche del PRG non bastano. Tutto ciò è necessario, al fine di evitare che

intorno alla zona archeologica si continui a costruire

manufatti rurali o

insediamenti produttivi che somigliano a capannoni industriali.

E'

vero che l'area archeologica di Cluviae ha bisogno di altri fondi per

nuove campagne di scavi (l'ultima risale al 1990), ma è necessario

prima di tutto conservarla mediante lavori di ripristino e

manutenzione (simili all'intervento effettuato dalla

Soprintendenza del mese di

Giugno 2008) e poi rivalutarla,

promuovendo e sostenendo un Progetto di Recupero, che

riesca ad innescare un processo inverso avvenuto finora,

controllando in maniera dettagliata ogni attività edilizia sui manufatti

esistenti tramite l'individuazione di un intervento specifico per

ogni singolo edificio che aiuti il progettista a ridurre al minimo l'impatto

negativo che oggi molti di questi manufatti rurali hanno sulla zona, inoltre, il

citato P.R. dovrà consentire ai privati di gestire nuove attività

compatibili con l'interesse culturale dell'area.

IMMAGINI A CONFRONTO